主人公はMtF?美しくて切なくなる映画『サタデーナイト♰チャーチ』試写会に行ってきました! | 熊谷でヨガ初心者の方も、安心してご参加いただけるにじのわのプライベートレッスン

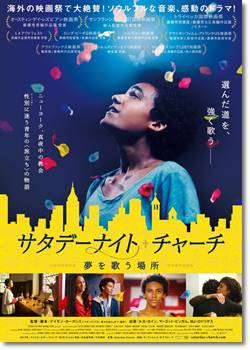

主人公はMtF?美しくて切なくなる映画『サタデーナイト♰チャーチ』試写会に行ってきました!

2月に公開される映画『サタデーナイト♰チャーチ』(原題:Saturday Church)を試写会で見てきました!

<あらすじ>

「ニューヨークのブロンクスに暮らす青年・ユリシーズは、父親の死をきっかけに「美しくなりたい」という思いを抑えられずにいた。

ある夜、ストリートで出会ったトランスジェンダーのグループに「土曜の夜の教会(サタデーナイト・チャーチ)」へと誘われる。

そこは静かで厳格な昼間の教会とは異なり、ダンスや音楽を楽しみながら、同じ境遇の仲間と語らう場として開放されていた。

学校でも家庭でも孤立していたユリシーズは、その自由な雰囲気に夢中になりながら、少しずつ自分を解放してゆく。

ところが家族にハイヒールを見つけられ、自分の存在そのものを否定されてしまう。

家を追い出され街を彷徨うユリシーズに、人生を変える数々の出来事が待ち受けていた――。」

欧米の映画祭で数々の賞を受賞しているこの作品は、昨今の映画界の流行でもあるLGBTQを題材にし、さらにミュージカルの要素も加えられた映画です。

MtFというのは「Male to Female」のことで、生物学的性が男性で性自認が女性である人のこと。

LGBTQのT、つまりトランスジェンダーの高校生が主人公です。

日本でも有名な方がたくさんいますよね。

カルーセル麻紀、はるな愛、KABAちゃん、IVAN、GENKINGなどなど…。

性転換し、戸籍も女性になった人が目立ちますが、実際にはそこまでしていない人も多数存在しています。

セクシャルマイノリティの中でも目立つ存在なので、いじめられるのはよくある話。

様々な人が暮らしている大都会ニューヨークでも同じで、主人公のユリシーズはクラスメイトから「fairy(おかま)」と呼ばれていじめられています。

家族にも認められずに家出し、ホームレスになってしまいますが、LGBTQを支援する教会の活動に救われます。

この映画はそんなユリシーズが、傷を抱えながらもたくましく生きている先輩たちに出会い、一歩を踏み出すところまでが描かれています。

ところどころにミュージカル的なシーンが入り、繊細で多感な年頃の男の娘の憂いがとても美しく表現されています。

ラストのヴォーグダンス・コンテストのシーンでは、凛とした表情が若き日の美輪明宏(当時は丸山だったかも)を彷彿とさせます。

「サタデー・チャーチ」という教会の活動は実際に存在し、そこでボランティアを務めていたこともある、プロデューサーで俳優のデイモン・カーダシスが脚本・監督を担い、この映画を作り上げました。

現在でも約30の教会がこの支援プログラムを続けているそうですが、参加している90%が有色人種だそう。

アメリカは保守的だったり既に得ている利権を守ろうとする人が多いので、マイノリティが差別の対象になりやすく、さらに貧富の差も著しいので様々な問題を抱えていると思います。

家を失い、生きるために体を売っているホームレスも、薬物に依存せざるを得ない人も多いです。

背景は劇中で詳細に語られることはありませんが、見落とせない部分でしょう。

今は昔とは違い、だんだんと様々な性が受け入れられるようになってきています。

昨年MtFのQueen達を題材にしたブラジル映画『DIVINE DIVAS』で、キャストのDivina Valériaさんにインタビューしましたが、彼女も周りはもちろん家族の理解が得られなかったと言っていました。

でもそれは50年も前のこと。

同性婚ができる国もあれば、ジェンダーフリートイレがあったり、公的書類の性別記入欄に「non-binary」があったり、社会は確実に変化してきています。

しかし、社会が変わろうが変わるまいが、昔からそういう人々は存在していたのです。

抑圧され差別されスケープゴートにされてきたのです。

日本でもたまに政治家の不躾な発言で炎上したりしてますが、社会的役割とは関係ないのです。

まずこのことをしっかり認識して、共存していく意識を持つことを忘れてはいけないと思います。

日本ではまだまだ意識が低いと感じますが、欧米では、性自認や性的指向について聞くことは今やマナー違反とされています。

不用意に「彼氏(彼女)いるの?」とかも聞けません!

LGBTQの枠にもはまらない人がたくさんいるからです。

性自認でいえば男女両性の人、どちらでもない人(無性)、中間の人(中性)、揺れ動いている人(不定性、queer)、決めていない、または決めかねている人(questioning)などなど…。

日本ではXジェンダーと呼ばれています。英語だとgenderqueerでしょうか。

英語ではトランスジェンダーを含み、Third genderと包括的に言われることが多いようです。

性的指向もL(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシャル、両性愛)以外にも、無性愛(アセクシャル)、全性愛(パンセクシャル)、多性愛(あまり一般的ではありませんがポリセクシャル)などなど…。

もう、はっきり分けることがばからしくなってきますね。

さらに、思春期くらいまではアイデンティティが確立していないので、この意識がかなり流動的だと思います。

日本は周りに合わせたり、ステレオタイプの意識が強いので、本来の自分を出せない子たちがたくさんいます。

もちろん大人になってから気づいたり、気づいていたのに見ないふりをしていた人もいます。

LGBTQの人が鬱になりやすかったり、自殺率が高いという問題が生まれてきてしまっているのです。

自分に正直になれないなんて、なんと辛い人生でしょうか。

アイデンティティを確立する中で、社会生活を営む上で、他人に認められることはとても重要なことです。

それは自分を認めることにもつながります。

映画の中でも描かれていますが、特に家族に認められることが出発点になると私は思います。

日本以外の多くの国々では、teenの子供たちに結構親が干渉し、距離感が近いです。

これは私が世界様々な場所でホームステイをしたり、生活してきた経験から感じた印象です。

キリスト教文化圏、イスラム教文化圏はもちろん、ヒンドゥーや仏教でも。

思春期の子供たちは親離れをする時期なので、外の世界で様々な人と関わる経験も重要ですが、同時に家族の愛がやはり原点になると思います。

地方の田舎では外の世界も限られています。

ですから若いときに都会に出たりして、家族以外に自分を認めてくれる人たちの存在は貴重です。

しかし家族の愛は最強です。

その愛が根底にあれば、人を愛することができると思うのです。

映画の中でユリシーズは父を亡くし、母子家庭になってしまいます。

母は仕事で忙しく不在がちで、幼い弟もいるので伯母が面倒を見てくれていますが、彼女の強権的な子育てに反発します。

伯母は「黒人でゲイだなんて、それじゃ幸せになれないの。あなたは一家の大黒柱にならないといけない。男らしくしなさい!」と。

彼女はもちろん、甥っ子のためを思って言っているのでしょうが、幸せの形は人それぞれです。

多様な価値観を受け入れられないのは不幸なことです。

他人を認められなければ、自分も人から認められないでしょう。

この映画は82分と少し短く、個人的にはもう少し深いところまでつっこんで欲しかったなと思うのですが、気づきも多くありました。

過激な性的描写はなくR指定ではないので、中高の授業で見せたらいいんじゃないかと思いました。

また、子どもを持つ親御さんにもおススメです。

当事者だけでなく、周りの人々が理解を示すことも大事なので、いろんな人に見てほしいですが。

主人公のユリシーズ役の俳優さんも、幼いころからモデルとして活躍しているのでとても美しいです。

教会で出会った同世代の男の子と、ちょっとキュンとする場面もあり、ホロリとします。

少年の心の葛藤にフォーカスしているため青春映画ということもできると思いますが、社会や家族について考えさせられる映画でした。